Este martes 21, el Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional de Venezuela otorgó a los productores de la Isla de Margarita la octava Indicación Geográfica Protegida del país que, en esta ocasión, le fue cedida al ají margariteño, un chile local que, en vez de ser picante, como los que podrían encontrarse en otros países, es dulce.

En Venezuela es común encontrar tanto el ají dulce como el picante, aunque solo el margariteño es distintivo por tener una fragancia y orígenes particulares, al crecer en una isla cuyo suelo y clima reúne condiciones irrepetibles en otro lugar de nuestra geografía.

Este cultivo es de origen silvestre y empezó a cultivarse en pequeñas huertas familiares dentro de la isla, por lo que pasó a ser parte del inventario alimentario local, “transformándose en un poderoso marcador cultural”, cuenta Miro Popić, periodista, profesor, consultor, conferencista y —lo más importante— “cocinólogo” venezolano.

Así, este humilde pimiento de pequeño tamaño y diferentes colores, pasó al resto de los estados venezolanos con la migración interna que vivimos desde mediados del siglo pasado hacia Caracas, la capital, y otras ciudades de rápido crecimiento urbano.

El ají margariteño es producto de una cultura ancestral y es tan local que su origen no se comparte en todo el estado insular de Nueva Esparta (compuesto por tres islas) sino solo en la más grande de ellas: Margarita. Su boom se explica por la expansión de su uso que, a pesar de que se ha empleado por siglos en la cocina margariteña, derivó, dice Popić, “en motivo de orgullo y afirmación de genuina identidad”. Sobre todo porque:

"Está debidamente estudiado que solo en el ecosistema insular se puede dar un ají tan particular, tan especial y propio como es el ají margariteño, cuya réplica, más allá de esta frontera marina que lo rodea, es prácticamente imposible de mantener conservando sus propiedades".

Guiándose por esto, los productores margariteños introdujeron, el 22 de agosto de 2023, la solicitud de Declaratoria de Protección de Indicación Geográfica (Inscripción N° 2023-000002), ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (Sapi), para designar al ají de los municipios Antolín del Campo, Arismendi, Díaz, García, Gómez, Maneiro, Península de Macanao y Tubores de Margarita.

La intención, claro está, es que la IGP le dé a los productores la posibilidad de comercializar el ají fuera de nuestras fronteras, aparte de que permite garantizar, resalta Zulay Poggi, experta en IGP e investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes), de la Universidad Central de Venezuela, la mayor calidad de la cosecha ya que todos los productores bajo el sello deben cumplir con un reglamento de uso que toma en cuenta la calidad, lo que, eventualmente, abre “muchas oportunidades para la exportación y para participar en mercados locales y nacionales”.

De interés: Ley de Ciberseguridad en Chile, ¿cómo impacta a las empresas?

"Obviamente la IGP se convierte en valor agregado para el ají margariteño. Goza de prestigio nacional y obviamente internacional con la diáspora venezolana diseminada por el mundo. Hay allí un mercado potencial ya cautivo que debería incrementarse con su internacionalización", dice Miro Popić.

Esta (la exportación) parece ser también una de las prioridades del Ministerio de Comercio venezolano, como indicó su titular, Luis Villegas, en el acto de entrega de la IGP, ya que es una oportunidad para sacar el mejor provecho de la modernización de técnicas de producción para concretar la diversificación económica y que tiene un fuerte componente de propiedad intelectual.

De hecho, el trabajo del Sapi se ha concentrado, desde 2021, en el establecimiento de mejores protocolos para estudiar las peticiones de IGP, así como su entrega, lo que ha puesto en la lista de espera de su sello de calidad geográfica a los cacaos de Barinas y Río Caribe, al aguacate de Yaracuy, a la miel Kavitepuy y al pan de Táchira, todos con calidad de exportación.

Como dato curioso, en 2021 hubo una prueba piloto de exportación del aguacate hacia Rusia que, lamentablemente, naufragó por la comisión que cobraron las empresas exportadoras y que le dejó muy poco margen de ganancia a los fruticultores.

Relacionado: Propiedad intelectual y gastronomía: ¿Se puede patentar un platillo?

La ruta

Si bien hay iniciativas privadas como Margarita Gastronómica, que desde hace años han promovido el capsicum local, lo cierto es que la solicitud de la IGP es hija de una mezcla de iniciativas de promoción que ha involucrado a los productores locales, agrupados en la Asociación Cooperativa Ají Margariteño y la Asociación Civil Red de Productores Libres y Asociados Alto Orinoco.

Dentro del reglamento venezolano, solo pueden solicitar la IGP los grupos organizados de productores que se dediquen a la extracción directa, producción, fabricación o elaboración de los productos para los que se pide la IGP; las autoridades nacionales, estatales, municipales, comunales, pueblos indígenas y otras comunidades locales con personalidad jurídica, y las asociaciones de fabricantes o productores que pertenezcan al territorio que se corresponda con las indicaciones geográficas o denominaciones de origen solicitadas, pero no una fundación o colectivo gastronómico.

Para obtener su IGP, los colectivos de productores deben presentar documentos como sus actas constitutivas e informes técnicos, entre los que debe haber estudios del suelo, fisicoquímicos, sobre propiedades organolépticas o de calidad del producto (según las normas Covenin), para las IGP agrícolas; así como estudios de sobre identificación de materia prima para alimentación de la zona, sobre propiedades organolépticas y parámetros de carácter productivo, canal y de carne para las IGP pecuarias, además de un estudio de calidad del producto, también según las normas Covenin.

No te pierdas: Leyes y patrimonio cultural de pueblos indígenas y otras minorías

La fase para el otorgamiento de la IGP que dirige el Sapi sigue el mismo procedimiento establecido para las marcas comerciales de la ley de Propiedad Industrial que, en Venezuela, no se actualiza desde 1955, el único añadido a la ley es que la autoridad encabeza un proceso de evaluación técnica y jurídica a través de un examen de forma, una inspección técnica para comprobar la calidad y reputación del producto y una evaluación técnica del pliego de condiciones por parte de tres expertos la materia, entre otras evaluaciones.

Dejando de lado el hecho de que la evaluación para otorgar una IGP se basa en una ley de 69 años que, claramente, necesita ser actualizada, la IGP otorgada este martes al ají margariteño se fundamenta en el Acuerdo sobre los Adpic, en vez de en los parámetros establecidos por la Comunidad Andina de Naciones, ya que Venezuela se retiró de esta en 2007, lo que llevó al otorgamiento de las IGP y denominaciones de origen a un limbo normativo que complicó —o retrasó— el reconocimiento de nuevas IG.

Esta ausencia normativa, explica Asdrúbal Gómez, especialista en propiedad intelectual y socio director de Themis, llevó al Sapi a anunciar la aplicación directa de los Adpic en las nuevas solicitudes de signos distintivos, específicamente bajo el procedimiento establecido por el mismo organismo en el Aviso Oficial DRPI-AO-N° 19, de diciembre de 2020.

"Para obtener una Denominación de Origen nuestro sistema normativo se basaba en el de la CAN y su Decisión 486, por eso en Venezuela tenemos tres DO, porque, para el momento en que se reconocieron esas esas tres (el ron venezolano, el cacao de Chuao y el cocuy de pecaya), estábamos bajo el manto de la Decisión 486".

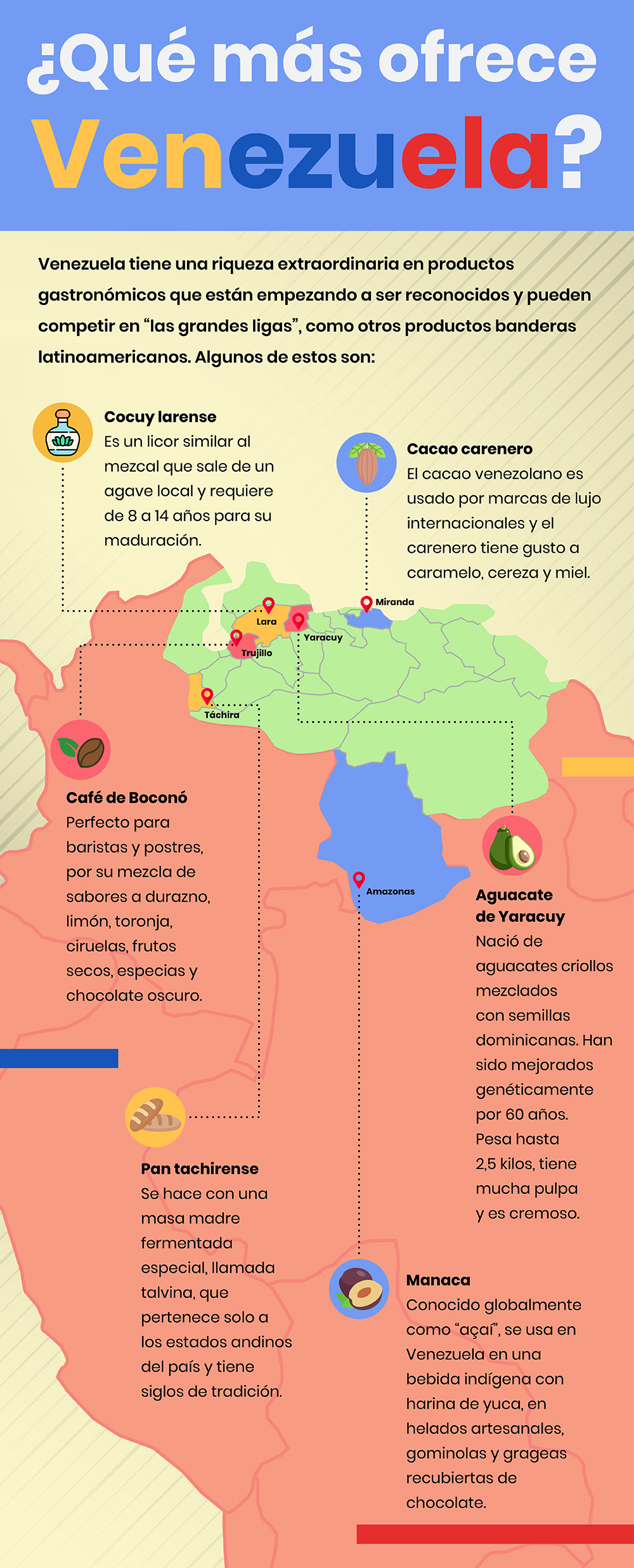

Entonces, desde 2020 nuestros signos distintivos se han apoyado en la aplicación de los acuerdos Adpic, lo que aceleró –desde 2021– el otorgamiento de IG para el cocuy larense; los cacaos de Carenero, de Caripito, de Choroní y de Patanemo; los cafés de Boconó y de Mérida, y el protagonista de hoy: el ají margariteño.

Sugerimos: ¿El uso de la IA en la invención aumentará los litigios de Propiedad Intelectual?

El impulso

Que el país haya podido reactivar y acelerar la declaratoria de las IG es un hito que podría sumar no sólo al impulso de las tradiciones y orígenes de la gastronomía venezolana, que este miércoles 22 de mayo celebró su Día Nacional, sino también (y como fin último) a la economía, ya que el sello de un IGP sobre productos competitivos abre las puertas para la comercialización fuera de las fronteras. Y, si el ají margariteño pasara por el mismo proceso de promoción y mercadeo que ha tenido, digamos, el ron venezolano, las posibilidades son infinitas.

"Para mí el ejemplo más importante es la DO ron de Venezuela, al menos en impacto mediático e influencia en los mercados internacionales, donde es la de mayor peso en comparación con el resto de las IG y DO que tenemos. Su calidad e influencia se nota en los premios internacionales que ganan los rones de distintas marcas y en el acuerdo implícito entre todas estas de exaltar el sello ron de Venezuela por encima de todo, a pesar de que son competencia entre los autorizados al uso de esta Denominación de Origen", dice Gómez.

La promoción interna ya está hecha, bien sea porque el ají dulce se fue extendiendo paulatinamente por Venezuela, de manos de quienes cocinan, o porque la tradición gastronómica que rige su uso fue pasando de generación en generación, especialmente entre quienes descienden de habitantes del oriente del país.

Asimismo, el trabajo técnico ya está hecho, por eso fue otorgada este martes la IGP. Ahora viene el segundo trabajo: el mercadeo internacional que, a decir de Miro Popić, no debe limitarse solo a este producto.

Para leer: Nintendo vs. la emulación y preservación de videojuegos

"Para eso es preciso un gran trabajo de posicionamiento y de él deben ocuparse las autoridades en conjunto con los productores locales, cocineros, promotores turísticos, etc. Hay un largo camino que recorrer, este es solo el primer paso. Otros productos pueden y deben incorporarse a este esfuerzo, como el cacao venezolano, por ejemplo, ya conocido hace dos siglos como el mejor; algunos destilados como el cocuy, que deben apoyarse en el trabajo adelantado por el ron venezolano, y así, muchos otros, pero dependerá de la seriedad y esfuerzo con que ejecuten esas tareas para no defraudar a los potenciales consumidores".

El ron es el mejor ejemplo del camino que se puede seguir para promover el ají margariteño y nuestros otros signos distintivos. Considerando que, para 2018, 5 de los 10 mejores rones que se vendían en el mundo eran venezolanos, no es cosa menor querer imitar las estrategias de mercadeo de esta bebida. A esto se le suma, precisamente, que el hecho de que muchas de nuestras marcas de este destilado cuenten con sellos de calidad, ha obligado a mejorar sustancialmente los medios de producción y la calidad del licor.

Irónicamente, en el caso del ron dentro del mercado nacional, el aumento en su precio combinado con la crisis económica impulsó la compra de otros destilados, como el cocuy, un licor similar al mezcal extraído de un agave, que usualmente era menospreciado en Venezuela (la obtención de IG mejoró su calidad y percepción entre el público local) y que también es un fuerte contendiente si se decidiera posicionarlo en los mercados internacionales como el ron. Similar historia vivió el ron en el mercado nacional: cuando el whisky importado pasó a tener precios prohibitivos, los gustos locales viraron hacia el destilado nacional.

Puede que el trabajo también deba concentrarse en educar sobre la importancia de proteger cierto tipo de productos, porque pareciera que en Venezuela aún no hay mucha educación al respecto, ni mayor conciencia sobre nuestras tradiciones milenarias que aún viven entre nosotros (como la arepa y el casabe), ni mucho menos sobre lo mucho que pueden mejorar los sistemas productivos si se cuenta con la formalización a la que obligan las IGP y las DOC.

No obstante, Asdrúbal Gómez cree que estamos en un momento en que se está comenzando a difundir un poco más el conocimiento sobre qué son estos signos distintivos, mientras los agricultores están comenzando a entender que existe la posibilidad de proteger cierto tipo de cultivos a través de estos signos distintivos y se están organizando para mejorar sus procesos de producción, su comercialización y calidad, para solicitar IGP y DO y, si los vientos son favorables y la ley de propiedad intelectual venezolana se actualiza, para solicitar otros tipos de protección.

"Hay algo que no se ha discutido en Venezuela y es sobre las especialidades tradicionales garantizadas, un tipo de protección que existe en la Unión Europea muy interesante, porque con las IGP no puedes proteger la receta de la arepa, pero con una con una especialidad tradicional garantizada sí. Sería interesante que esto se pudiese incluir en una potencial reforma de la Ley de Propiedad Industrial".

Aunque admite que hay un aumento en el conocimiento sobre las IGP y otros signos distintivos y un aumento en las iniciativas de promoción gastronómica o productiva, Miro Popić no cree que exista todavía conciencia en el país, especialmente a nivel de productores, de la importancia comercial y cultural que significa proteger determinados productos banderas, por lo que precisa que ahora hay que lograr entre ellos la misma conciencia y compromiso que se construyó para el ron para incorporar en el futuro nuevos productos, “pero respetando las reglas, ajustándose a los procedimiento estipulados y, más que nada, haciendo cada día mejor lo que ya se hace bien.”

Clica aquí: NFT Auge, caída y evolución

Entretanto, siguen en pie proyectos como Venezuela Gastronómica, que este 22 de mayo, a propósito del Día Nacional de la Gastronomía Venezolana, encabezó el 1° Festival del Patrimonio Gastronómico; Margarita Gastronómica, Quesos Venezolanos (que hace una loable labor en la difusión de los quesos nacionales), Bienmesabe Magazine, y el trabajo de investigación y promoción que adelantan personas como Popić; Marisela Bravo, investigadora del Laboratorio de Ecofisiología Vegetal del Centro de Ecología del del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, y Rafael Cartay, escritor especializado en historia de la alimentación e historia económica.

Todos ellos tienen una meta común: dar a conocer nuestra despensa originaria, quizá también enseñarle a los venezolanos, algo habituados a menospreciar la gastronomía propia, todo el valor que tiene esta despensa y como dice Popić, recordarles a todos que:

"La cocina es hija de la geografía y es el entorno lo que determina lo que comen los pueblos. Es la costumbre la que establece cómo se come. Es el conocimiento el que fija las maneras de preparar y servir los alimentos. Es la memoria la que los transforma en cultura. Mientras no entendamos esto, no estamos preparados para entender el enorme significado que tiene la protección para un producto tan humilde como puede ser el capsicum de la isla de Margarita".

Add new comment